「リードビジネス」を理解していないBtoB企業が陥る罠~一発勝負の営業体質が、成果を遠ざける理由~

製造業の営業現場において、「商談」は何よりも貴重なチャンスです。 1件のアポイントを取るために、どれほどの労力が注がれているかは言うまでもありません。

しかし、その「貴重な一回」を大切にするあまり、無意識のうちに 「今日、クロージングしなければ」というプレッシャー に飲まれてはいないでしょうか。

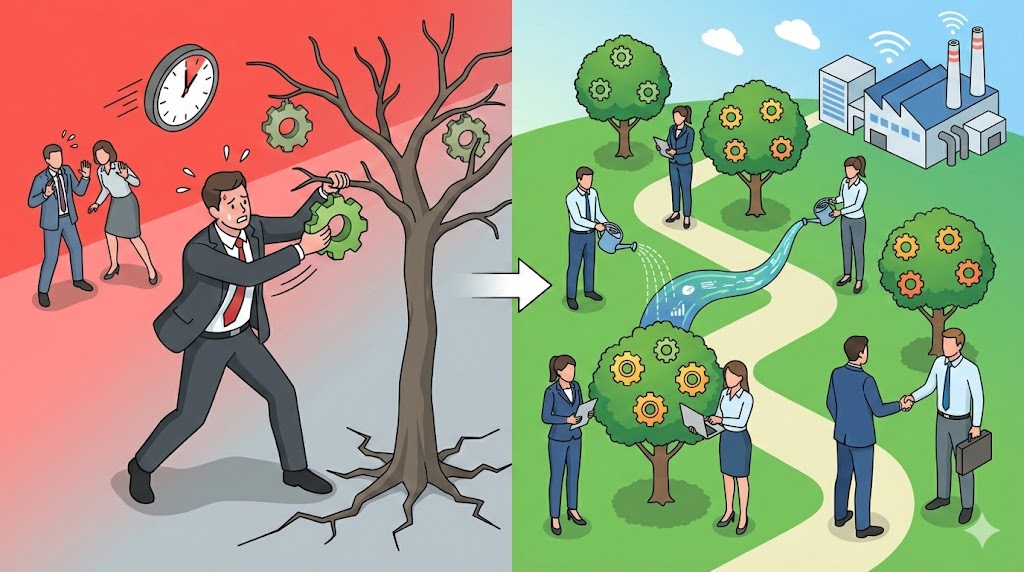

実は、多くのBtoBビジネスの本質は「リードビジネス」です。この前提を捉え違えると、目先の商談を追うあまり、長期的な優良顧客を自ら手放してしまうことになりかねません。

この記事では、

「リードビジネス」という概念を理解していないことによって起こる弊害を整理しながら、

製造業BtoBの営業・マーケティング体質をどう変えていくべきかを考えます。

リードビジネスの定義

1. 「今すぐ客」は全体のわずか数%

まず前提として、リードビジネスとは、「今すぐ買う人」だけでなく、「将来的に買う可能性がある人」との関係を資産化するビジネスモデルです。

製造業において、高額な設備やシステムを「明日導入しよう」と決める顧客はまずいません。多くの顧客は、既存設備の更新時期や予算編成のタイミングを待っています。つまり、「顧客が買いたい時」に、あなたの会社が選択肢の最上位(ショートリスト)に入っている状態を作れるかどうかが、勝負の分かれ目となります。

2. BtoBの購買プロセスと「育てる」役割

BtoBの購買プロセスは長く、複数の部署が関わる「組織決定」です。そのため、1回の商談で即決を迫るのではなく、各フェーズに合わせた情報提供が必要になります。

3. リードビジネスの本質は「待機時間の設計」

ここで重要なのは、最初の接点から契約までの「空白の時間」をどう過ごすかです。

放置すれば、顧客はあなたの会社を忘れます。

逆に、売り込みが強すぎれば、顧客は警戒して離れます。

この「時間の長さ」をリスクではなく、**「信頼を蓄積するための投資期間」**と捉え直し、適切な距離感で接点を持ち続けること——。それこそが、リードビジネスの本質です。

BtoBの購買プロセス

BtoBの購買プロセスは長く、意思決定には複数人が関わります。

そのため、1回の商談で即決することなどほとんどありません。

多くの場合、顧客は以下のような段階を経て意思決定します。

| フェーズ | 顧客の状態 | 企業側がやるべきこと |

|---|---|---|

| 認知 | 存在を知った段階 | 技術情報・事例紹介・展示会などで接点を作る |

| 興味・関心 | 詳しく知りたい段階 | ホワイトペーパー・比較資料・セミナー |

| 比較・検討 | 他社と比べている段階 | 実績紹介・ROI・導入サポート情報 |

| 導入・稟議 | 社内を説得中 | 提案資料・見積・技術打合せ |

| 導入後 | 効果検証・リピート検討 | 成果報告・アップセル提案 |

ここで重要なのは、

最初の接点(リード獲得)から契約までの「時間の長さ」

です。

この時間をどう設計し、どう関係を育てていくか——

それが、まさに「リードビジネス」の本質です。

リードビジネスを理解していないと起こる5つの弊害

では、この「リードビジネス」の構造を理解していないと、何が起こるのか。

典型的な5つの弊害を挙げます。

① 一発商談に賭けて、信頼を失う

「せっかく商談に来たんだから、今日決めてくれ」

「この価格は今だけですよ」

製造業の商談は、本来「情報交換と信頼構築」の場です。

それなのに、BtoCのセールスのように「今日決めてください」と迫るのは逆効果でしかありません。

顧客はまだ検討の入り口に立っているだけ。

そこで強引な売り込みをすれば、**「この会社は自分たちの都合(売上)しか考えていない」**と判断され、検討リストから静かに外されます。

一度失った信頼を回復するのは、新規獲得以上に困難です。

② リードを育てる文化が根付かない

営業が「今月の数字」ばかり追うと、

ナーチャリング(育成)活動が軽視されます。

メルマガ、ウェビナー、技術資料、ブログコンテンツなど、

リードを温める仕組みが整っていないと、

結局は「獲得→放置→失注」のサイクルに陥ります。

結果、広告費や展示会出展などで得たリードのほとんどが

**“死んだリード”**になってしまう。

これは、実質的に「集客コストの無駄遣い」です。

③ セールスとマーケの分断が深まる

リードビジネスの理解がない企業では、

「マーケがリードを渡して終わり」「営業はとにかく受注」という分業が進み、

両者のKPIが完全にずれます。

マーケティングは「件数」を重視し、

営業は「質が悪い」と嘆く。

結果、互いに不信感が募る——という悪循環です。

本来、マーケと営業は同じレベニュープロセス上のチームであるはず。

しかしリード育成の概念がないと、

「リードは数」「商談は瞬発力」という短絡的な発想に陥り、

中長期的な売上創出の仕組みが作れません。

④ 短期施策ばかりに走る

「今月の受注が足りないからキャンペーンをやろう」

「セミナー開催で即商談につなげよう」

このように短期の成果を求めすぎるのも、リードビジネスを理解していない証拠です。

BtoBでは、1件の受注の裏に数カ月〜1年のリードタイムが存在します。

つまり、今の売上は過去の施策の成果です。

逆に言えば、今やっている施策は半年後の売上をつくるもの。

それを理解せず、

「効果が出ないからやめよう」と繰り返す企業ほど、

永遠に“短距離走”を続けることになります。

⑤ 営業プロセスのデータ化が進まない

リードビジネスでは、

接点〜商談〜受注の間にある定性的な接触履歴の蓄積が重要です。

しかし、「今すぐ売る」発想の営業組織では、

CRMやSFAへの記録が軽視されがちです。

- 展示会で何を話したか

- メールを開封したのは誰か

- どのコンテンツをダウンロードしたか

——これらの情報を蓄積・分析しなければ、

**次の一手(ナーチャリング施策)**が見えません。

つまり、リードビジネスを理解していないと、

データドリブンな営業組織への進化が止まるのです。

「売らずに売る」時代の営業に変える

リードビジネスの本質は、

「すぐに売る」のではなく「売れる状態をつくる」

こと。

いまの営業に求められているのは、

相手の購買フェーズを見極め、

適切な情報を提供し、

必要なタイミングで商談を引き出す力です。

そのためには、次の3つが欠かせません。

1. フェーズを可視化する

「まだ比較段階なのか」「社内稟議中なのか」

——顧客がどのフェーズにいるのかを明確にし、

コミュニケーション内容を変えることが第一歩です。

営業管理表やCRM上で、

「認知」「興味」「比較」「稟議」「導入」といった

ステータスを設けるだけでも、

全体の動きが見えるようになります。

2. コンテンツで信頼を積み上げる

商談以外の接点で、

顧客の課題理解や自社の知見を示すコンテンツが必要です。

たとえば:

- 技術解説記事

- 比較表や導入事例

- 動画による機能デモ

- バーチャル展示会(Vizlaboのような形式)

こうしたコンテンツは、

「営業しなくても営業できる状態」をつくります。

リードビジネスでは、**“売る前に信頼される”**ことが何よりの武器です。

3. 商談後のフォローを仕組み化する

一度商談した相手がすぐに買わないのは当たり前。

だからこそ、商談後に自動でフォローが走る仕組みを作ることが重要です。

- 商談後3日でサンクスメール+技術資料送付

- 1週間後に関連ウェビナー案内

- 1ヶ月後に導入事例メール

このような「ナーチャリングシナリオ」を設計しておけば、

人力で追い続けなくても関係を維持できます。

4.成果が出るまでの「我慢の期間」を乗り越える

リードビジネスへの転換は、今日始めて明日結果が出るものではありません。

特に製造業の場合、最初の成果(受注)が目に見え始めるまでに半年〜1年かかることも珍しくありません。

この「種まきと水やりの期間」に、経営層や現場が焦れてしまい、元の「即決営業」に戻ってしまうケースが多く見られます。

しかし、ここが耐え時です。一度仕組みが回り始めれば、過去にまいた種が順番に実り始め、安定した受注が続くようになります。

リードビジネスを理解した企業だけが、継続的に伸びる

リードビジネスを理解すると、

営業・マーケティング・カスタマーサクセスの全てが一本の線でつながります。

- マーケはリードを獲得するだけでなく「育てる」

- 営業は「売る」よりも「買われるタイミングを見極める」

- CSは「満足」ではなく「次の購買につなげる」

このサイクルが回り始めた組織は、驚くほど強くなります。

なぜなら、すべての活動が使い捨ての「消費」ではなく、積み上がっていく 資産へと変わるからです。

新規受注の獲得に苦戦し、その場限りの商談で消耗し続けるのか。

それとも、顧客との関係を丁寧に育み、中長期的に売れ続ける仕組みを構築するのか。

製造業BtoBの未来は、この「リードビジネス」へのマインドセットの転換にかかっています。

まずは、目の前の一件の商談を「終わりの場」ではなく、長い関係の始まりと定義し直すことから始めてみませんか。