なぜ“リアル展示会の延長”ではオンライン展示は失敗するのか──製造業マーケティングのための体験DX思考

コロナが流行った時期に対面営業やイベントが規制された際には、製造業のマーケティングにおいて「展示会のデジタル化」は避けて通れない課題となりました。

多くの企業がバーチャルブースを制作し、Web上での集客を試みていました。しかし、その取り組みはコロナが沈静化したと共になくなり、今では見る影もありません。

おそらく、成果が得られなかったのでしょう。

バーチャルブースを開催することは決して軽い費用負担ではありません。

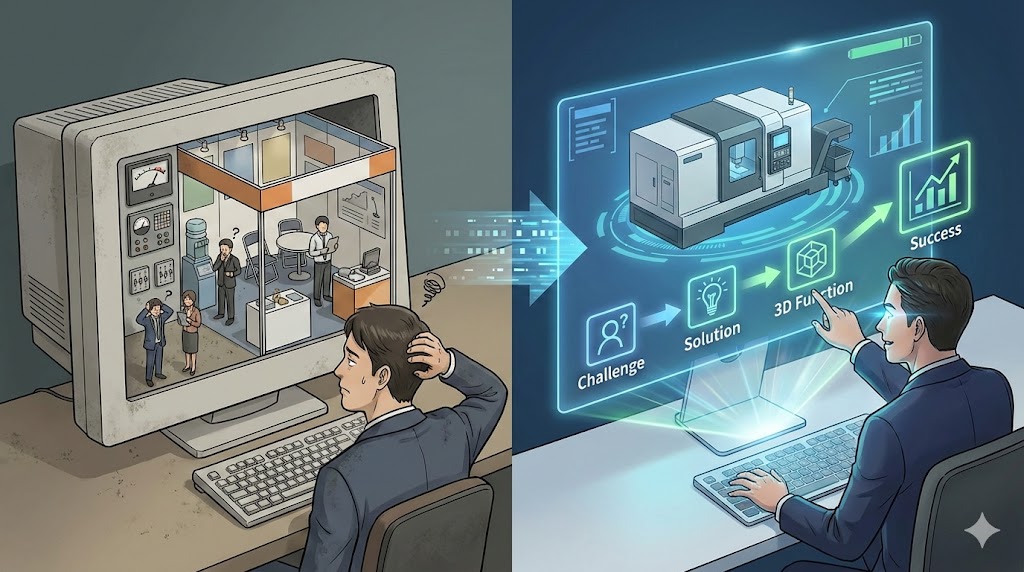

せっかく予算と時間をかけて構築したのに、なぜ成果に結びつかないのか。 その理由は、実は非常にシンプルです。

リアル展示会の感覚を、そのままWebに持ち込んでしまっているからです。

つまり、空間の体験設計をWebの体験設計に置き換えられていない。

この記事では、なぜこの誤解が起こり、どうすれば成果につながるオンライン展示を設計できるのか、

Vizlaboの“体験DX”思想に基づいて解説します。

✅ 結論:オンライン展示は「雰囲気」ではなく「理解の順序」を設計する場所

リアル展示会は

- 物理空間

- 人の導線

- 偶然の遭遇

- 営業の対話

で成立しています。

一方、オンライン展示は

- 無限の情報空間

- 自発的なクリック

- 離脱自由

- 文脈の提示が必要

というまったく別の環境。

リアルは“空間の演出”、Webは“理解の演出”が必要

ここを理解せずに、ブースを3Dで再現したり、動画を流したりしても成果は出ません。

◆ リアル展示会がうまく機能する理由

リアル展示の強みは、以下の“非デジタル要素”です。

| 強み | 内容 |

|---|---|

| 偶然性 | 通りかかった人が目に留める |

| 空気感 | 空間の熱量・臨場感 |

| 五感 | 音・距離感・サイズ感 |

| 営業の介在 | 反応を見て説明を変えられる |

言語化するとこうです。

リアル展示は、予定調和ではなく“環境が語る”体験

だから、多少説明が不十分でも“雰囲気で伝わる”。

◆ オンライン展示が苦戦する理由

一方で、オンラインでは次の条件が成立します。

| 制約 | 内容 |

|---|---|

| 自発性 | 見る側が能動的にクリックしないと始まらない |

| 競合は1クリック先 | タブを閉じれば他の仕事に戻れる |

| 情報密度が高い | テキスト・動画・資料が無限に存在 |

| 論理優位 | 直感よりも理解が優先される |

つまりこういうこと。

オンライン展示では“興味の誘導”と“理解の順序”がないと即離脱

だから、リアルと同じ“置き方”では通用しない。

◆ よくある失敗例5つ

| 失敗例 | なぜうまくいかないか |

|---|---|

| ブースを3Dで再現 | 空間の意味がWebでは消える |

| 動画を流すだけ | “理解導線”がないので飽きる |

| PDFダウンロード | 読まれない・体験がない |

| ボタンだらけ | UIが思考の負担になる |

| 製品紹介から始める | “なぜ見るべきか”の文脈が先 |

これらはすべて、

空間的思考 → 体験設計的思考への移行が不足している。

◆ オンライン展示が成功する条件

オンライン成功の鍵は、導線の設計です。

必要なのは“理解のシナリオ”

例:

- なぜこの製品が必要か(課題提示)

- どう改善されるのか(価値提示)

- どの部分が優れているか(構造/機能理解)

- 実際の動作イメージ(3DCG/動画)

- 導入事例(信頼)

- 行動動線(資料DL・商談予約)

オンライン展示は

**「展示」ではなく「ストーリー体験」**なのです。

◆ Vizlabo方式:空間 → 理解へ翻訳する

Vizlaboがやっていることは

展示の翻訳

- 空間の魅せ方

→ 理解の魅せ方 - “偶然の出会い”

→ 意図的な導線 - 営業の会話

→ ナレーション・視線誘導・アニメ

Vizlabo展示の要素

| 要素 | 目的 |

|---|---|

| 3DCGで動作理解 | 「見れば分かる」を作る |

| 視線誘導UI | “どこを見るか”を迷わせない |

| ナレーション | “なぜそれが重要か”を伝える |

| 行動ログ | “誰が何に興味を持ったか”が分かる |

展示 × 3DCG × マーケティング

これがVizlaboの体験DXの核

◆ 失敗しないための原則

原則1:見せる前に、理解の順序を設計する

原則2:動画は“体験の部品”にすぎない

原則3:説明ではなく、“納得”を作る

原則4:UIは“視線を導くための道具”

原則5:展示は終わらない──常設で回す

◆ まとめ

- リアルとWebは別の体験構造

- 空間演出ではなく理解演出が必要

- オンライン展示はストーリー体験

- Vizlaboは展示の翻訳者

リアルの代替ではない。

オンライン独自の展示価値を設計する。

これが、成果が出る“体験DX”の思想です。