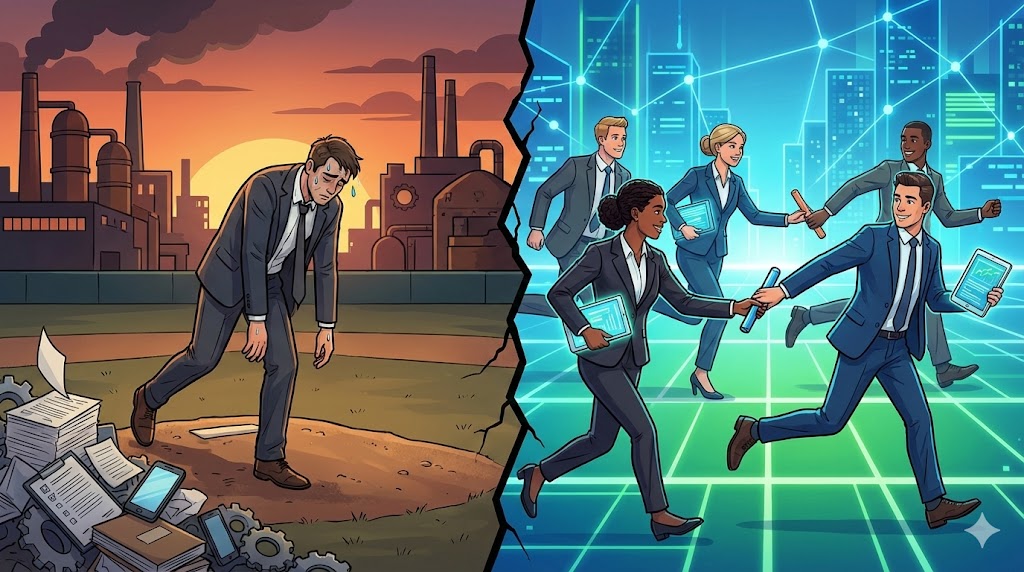

「エース営業」が組織を殺す?製造業が陥る“先発完投型”の罠

「うちのエースは本当によくやってくれている。彼がいなければ売上は立ち行かない」

もしあなたがそう思っているなら、要注意です。その「頼りになるエース」の存在こそが、組織の成長を止める最大のボトルネックになっているかもしれないからです。

製造業BtoBの現場で今も美徳とされる「先発完投型」の営業スタイル。一人の営業がリード獲得からクロージングまで、すべてを背負い投げ抜く。この「個人の超人的な努力」に依存した組織は、デジタル時代の変化に対応できず、静かに、しかし確実に限界を迎えつつあります。

なぜ、かつての正解が「罠」へと変わってしまったのか。

本記事では、エースで、先発完投型営業のメリットとデメリットを整理しながら、

なぜ今の時代に見直す必要があるのかを解説します。

「先発完投型営業」とは何か

野球にたとえられる「先発完投型営業」。

一人の営業担当が、次の全工程を自ら担当します。

- リードの発見(アプローチ)

展示会・紹介・飛び込み・Web問い合わせなどからリードを見つける。 - 課題のヒアリング(ニーズ把握)

顧客の業界背景・導入目的・課題をヒアリング。 - 提案・プレゼン(ソリューション提示)

製品・サービスの提案、デモンストレーション。 - 見積・交渉(条件調整)

価格・納期・契約条件の交渉。 - クロージング(受注)

最終決裁・契約締結。 - アフターフォロー(納品・サポート)

一人の担当者が案件の発見から契約、フォローまで責任を持つ。

これが「先発完投型営業」の特徴です。

一見、理想的に聞こえますが、現代の営業環境では多くの課題を抱えています。

先発完投型営業のメリット

① 顧客との信頼関係が深い

最初の接点からクロージングまで同じ担当者が対応するため、

顧客から見て「一貫性」があり、信頼を築きやすいのが最大のメリットです。

- 「この人に任せれば安心」と思ってもらえる

- 顧客の文脈を理解したうえで提案できる

- ヒアリングから提案までズレが少ない

特に製造業のような技術商材では、担当者の知識と信頼が重視されるため、

この一貫対応が強みになることも少なくありません。

② 顧客情報が一元化される

営業がすべての接点を担うことで、

顧客情報が一人の中に完結している状態になります。

たとえば、

- どんな背景で検討を始めたか

- 社内決裁のキーパーソンは誰か

- 過去のトラブルや調整履歴

これらが営業本人の中で整理され、

細かいニュアンスを踏まえた提案ができるのは大きな強みです。

③ 即断即決がしやすい

チームで動く場合に比べて、意思決定のスピードが速いのも特徴です。

見積や提案内容をその場で調整できるため、顧客の期待に柔軟に対応できます。

とくに中小企業やローカルの製造業など、

「スピード感」が競合優位になる現場では、

この機動力が受注率を高めるケースもあります。

④ 責任が明確で成果を実感しやすい

案件の成否がすべて自分の腕にかかっているため、

成功体験がダイレクトに感じられるのも利点です。

「自分が動いて受注した」という実感はモチベーションになり、

営業職のやりがいを支えています。

個人のスキルやコミュニケーション力が直に成果に反映される——

これが先発完投型の魅力でもあります。

一方で、時代が変わると浮き彫りになるデメリット

一人で全行程を担う「完投営業」は、

裏を返せばすべてを一人で抱え込む構造でもあります。

以下のようなデメリットが、デジタル時代ではますます顕著になっています。

① リード獲得の効率が悪い

営業が商談をこなしながら新規リードを探すのは、物理的に限界があります。

特に製造業では、1件の商談にかかる準備・図面確認・技術調整などが重く、

新規開拓に割ける時間が極端に少なくなりがちです。

結果として、

- 見込み顧客が枯渇する

- 案件パイプラインが細る

- 売上が月ごとに不安定になる

という悪循環に陥ります。

「営業が動かないと売上が止まる」構造こそ、先発完投型の最大の弱点です。

② スキルの属人化

営業一人が案件をすべて抱えると、

その営業がいなくなった瞬間に顧客情報や関係性が失われます。

- 引き継ぎ資料が曖昧

- 顧客との過去の経緯が口頭ベース

- 社内でナレッジ共有されていない

これにより、組織として営業力が蓄積しない。

経験者の離脱=企業の損失という構造が続きます。

属人化は「熟練者が強い」環境では一見うまく回りますが、

スケール(拡張性)を阻む最大の壁です。

③ マーケティングとの連携が生まれにくい

先発完投型では、リード獲得〜商談管理〜提案までを営業が握っているため、

マーケティング部門が入り込む余地がありません。

結果として:

- Webや展示会で得たリードが共有されない

- どの施策が受注につながったかが見えない

- 営業活動が「感覚」と「経験」に依存する

という構造が生まれます。

この断絶こそ、

「営業とマーケがかみ合わない」BtoB企業の根本原因のひとつです。

④ 案件数の限界

どんなに優秀な営業でも、

一人で対応できる案件数には限界があります。

ヒアリング・見積・資料作成・社内調整——

1件1件にかける時間が長いほど、

新しい案件への対応が遅れます。

これにより、

- 「忙しいけど数字が伸びない」

- 「引き合いを取りこぼしている」

といった現象が頻発します。

つまり、一人完結は効率の限界を迎える構造なのです。

⑤ 長期育成型の営業ができない

短期的に受注を取ることが優先されるため、

中長期でリードを育てる「ナーチャリング営業」が難しくなります。

商談数・訪問数・受注金額といったKPIがすべて短期指標に偏り、

半年〜1年先の売上を作る「仕込み」の活動が後回しになる。

結果的に、

- 案件の波が激しくなる

- 営業が疲弊する

- 再現性のある売上がつくれない

という“営業の焼畑化”が進行していきます。

分業型営業との比較:野球で言えばリリーフ登板

リードビジネスが前提の今の時代では、

「先発完投」よりも「分業リレー型営業」が主流になりつつあります。

| フェーズ | 担当 | 目的 |

|---|---|---|

| リード獲得 | マーケティング | 潜在顧客との接点をつくる |

| 商談創出 | インサイドセールス | 有望リードを選別・打診 |

| 訪問・提案 | フィールドセールス | 提案・見積・クロージング |

| 成約後 | カスタマーサクセス | 定着・リピート・紹介促進 |

このリレー方式では、

それぞれが「専門のポジション」として役割を果たすため、

営業一人がすべて抱える必要がありません。

もちろん、製造業のように関係性重視の商売では、

一人担当制の良さもあります。

しかし、チームとして売上を設計する発想を持たない限り、

デジタル時代のスピードには対応できません。

「完投」から「チームピッチング」へ

先発完投型の営業スタイルが悪いわけではありません。

むしろ、「関係性重視」「一貫対応」「責任感の強さ」は日本の営業の強みです。

しかし、それを維持するためには次の発想転換が必要です。

- 初期接点をデジタルに任せる

展示会やWebからのリードを自動でスコアリングする。 - ナーチャリングを仕組み化する

メルマガやセミナーでリードを温めてから営業が出る。 - CRMでチーム共有を徹底する

「営業個人のノート」ではなく、「チームの資産」として記録する。 - 営業を“クロージング特化職”に再定義する

「受注率を上げる専門職」としての役割を明確にする。

まとめ:営業の価値は「完投力」から「連携力」へ

先発完投型営業のメリットは、

- 顧客との信頼が深い

- 一貫性がある

- 機動力が高い

一方、デメリットは、

- 属人化

- 効率の限界

- 分業との相性の悪さ

時代が進み、BtoBの購買がデジタル化した今、

営業の価値は「一人で投げ切る力」から「チームで回す力」へと変わりつつあります。

営業がリードの発見からクロージングまですべて担うのではなく、

マーケ・インサイドセールス・CSと連携し、

“顧客の購買プロセス全体”を設計できる営業こそが、これからの主役です。