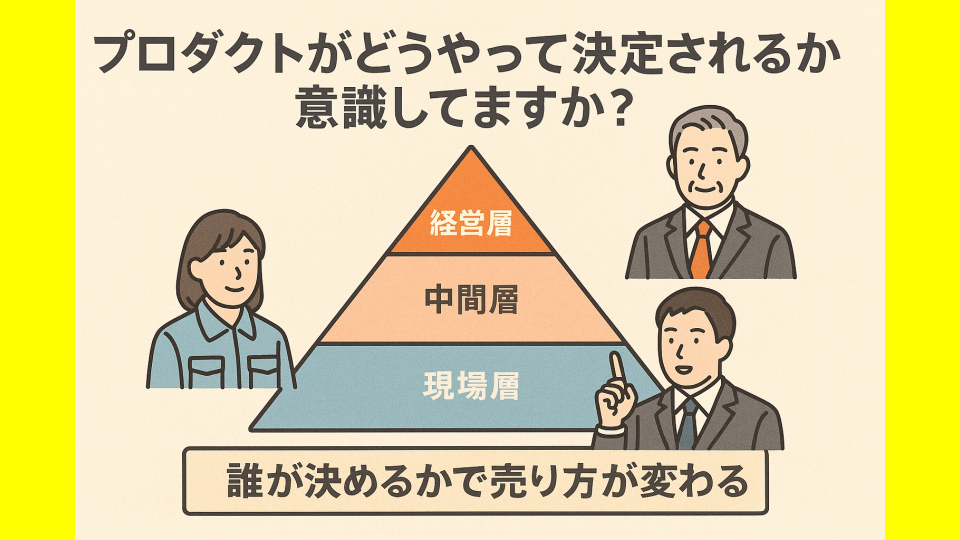

プロダクトがどうやって決定されるか意識してますか? ―意思決定構造を理解しないマーケティングは届かない―

BtoBマーケティングや営業活動をしていると、思わぬ壁にぶつかることがあります。

「担当者とは盛り上がるのに、なかなか話が前に進まない」

「資料を送っても反応が薄い」

「見積までは行くけど、最後の承認が下りない」

これらの原因の多くは、「プロダクトがどうやって決定されるか」を意識できていないことにあります。

つまり、意思決定の構造を理解せずにアプローチしているのです。

1. 意思決定構造を理解するとは何か

「この会社で、どういう流れで製品導入が決まるのか?」

この問いに明確に答えられる営業やマーケターは、意外と少ないのが現実です。

製造業やBtoBの商材の場合、購買の決定は一人では行われません。

複数の部門・複数の階層が関与する“合議的なプロセス”です。

その構造をざっくり整理すると、次の3層に分けられます。

| 層 | 主な役割 | 意思決定の特徴 |

|---|---|---|

| 現場層(担当者・主任クラス) | 問題発見・比較検討 | 現場の使いやすさ・実効性を重視。実務ベースの評価。 |

| 中間層(課長・係長クラス) | 導入判断の一次承認 | 効果とコストのバランス。部門の予算責任を負う。 |

| 経営層(部長・役員クラス) | 最終決裁・導入承認 | 経営戦略・ROI・リスク回避を重視。全社視点で判断。 |

この構造を理解しないままマーケティングを行うと、

- 現場には刺さるが決裁が下りない

- 経営には響くが現場に拒否される

といったギャップが生まれます。

2. トップダウン型とボトムアップ型

意思決定には大きく分けて2つのタイプがあります。

あなたの顧客はどちらでしょうか?

トップダウン型

- 経営層や部長クラスの意向で導入が決まる

- 「全社的に○○を標準化する」「コスト削減方針」など、方針主導

- 導入後、現場はその方針に従う

この場合、経営層へのメッセージ設計が最優先です。

ROI、リスク回避、他社との差別化、経営方針との整合性――

これらの文脈で訴求する必要があります。

ボトムアップ型

- 現場担当者が課題を感じ、上層部に提案

- 試験導入 → 成果報告 → 本導入という流れが多い

- 導入を“使う人”が主導して動く

この場合、現場担当者の「業務改善」「使いやすさ」「時短効果」に焦点を当てたメッセージが有効です。

現場で「これ、便利だね」「これならウチでも使えそう」と思ってもらうことが最初の一歩になります。

3. 価格帯によって意思決定構造は変わる

製品の価格帯によっても、意思決定の層やプロセスは大きく変わります。

| 価格帯 | 主な決定層 | 意思決定の特徴 |

|---|---|---|

| 〜50万円 | 現場・課長クラス | 承認権限内で決定可能。現場判断が早い。 |

| 50〜300万円 | 課長〜部長クラス | 複数部署・稟議フローあり。ROIが重視される。 |

| 300万円以上 | 部長〜役員クラス | 投資判断レベル。導入効果や全社戦略との整合が必須。 |

たとえば、同じソフトウェアでも

月額5万円なら課長決裁で済むが、年間契約600万円なら役員会案件になる。

つまり、価格帯が上がるほど、論点が経営寄りになるのです。

「便利そう」「見た目がいい」ではなく、

「全社に導入する意義があるか」「費用対効果が見込めるか」が焦点になります。

4. どこに向けてメッセージを発信すべきか

マーケティングの目的は、意思決定のどの層にどんな情報を届けるかを明確にすることです。

現場層へのメッセージ

- 実際の使い勝手や効果を感じられる具体的なデモや導入事例

- 「導入したら何分短縮できるか」「誰でも操作できるか」

- 製品ページ、チュートリアル動画、FAQなどが有効

中間層へのメッセージ

- コスト削減や業務効率化の実績

- 「○○部署で年間○○時間削減」「投資回収まで○ヶ月」

- 資料DL・ホワイトペーパーなどで“稟議用素材”を提供するのがポイント

経営層へのメッセージ

- 経営課題との接続(生産性向上、人材不足対応、リスク削減など)

- 短期ROIだけでなく「競争優位性」や「ブランド強化」の文脈

- セミナー、レポート、トップインタビューなどの“経営層向けコンテンツ”が効果的

5. 意思決定フローを可視化する

自社商材が「どの層」で止まりやすいのかを把握するために、

次のような図式化を行うと明確になります。

現場担当者 → 課長 → 部長 → 役員 → 社長

↑

(どこで止まっている?)

yaml

コードをコピーする

営業・マーケティングが一体となって、

「担当者から上にどう稟議が上がるのか」

「上層部はどのタイミングで関与するのか」

をヒアリング・仮説立てしていくことが重要です。

特に、現場からの稟議が上層部に届くまでには、**“翻訳”**が発生します。

現場の言葉(使いやすい・便利)を、上層部の言葉(効果・ROI)に変換する必要がある。

マーケティングコンテンツは、この翻訳を支援する役割を果たします。

6. 意思決定構造を理解するとメッセージが研ぎ澄まされる

たとえば、あなたが販売しているのが「製造業向けの3DCGシミュレーションソフト」だったとします。

- 現場層は「実機を使わず動作確認ができる」点に価値を感じる

- 中間層は「展示会の準備コストを下げられる」点を重視する

- 経営層は「営業効率化による利益率向上」に注目する

同じ製品でも、伝えるべきポイントがまったく異なります。

この構造を理解せずに「製品の機能」を一律に伝えても、刺さらないのです。

7. マーケティングは“意思決定の地図”を描く仕事

マーケティングとは、単にリードを集めることではありません。

顧客企業の中に存在する「意思決定の地図」を理解し、

どのルートで承認が下りるのかを設計する仕事です。

- 現場が使いたいと思う

- 課長が導入を承認できる

- 部長が予算を確保する

- 役員が経営戦略に組み込む

この流れを意識すれば、あなたの発信するメッセージは自然と立体的になります。

「誰に」「どの段階で」「何を伝えるか」――

それを意識するだけで、営業効率は大きく変わります。

8. まとめ:プロダクトは“誰が決めるか”で売り方が変わる

プロダクトがどう決定されるかを理解することは、マーケティングの出発点です。

- トップダウン型かボトムアップ型か

- どの層が決裁権を持つのか

- 価格帯によってどこまで上がるのか

これを把握していないと、“誰に何を伝えるか”がぼやけてしまい、成果は上がりません。

逆に、意思決定構造を理解すれば、

あなたの提案は「刺さる相手」に「適切な言葉」で届くようになります。

プロダクトの機能を伝える前に、まずは相手企業の「決め方」を知る。

それこそが、BtoBマーケティングの最も戦略的な第一歩です。

🟢 次のステップ

- あなたのターゲット企業の典型的な意思決定フローを図にしてみる

- 価格帯別に「誰が決めているか」を整理する

- それぞれの層に向けたメッセージとコンテンツを再設計する