コンテンツに集客以外の意義を持たせるべきか ― コンテンツマーケティングのKPI再考

コンテンツマーケティングを実践していると、必ずぶつかる問いがあります。

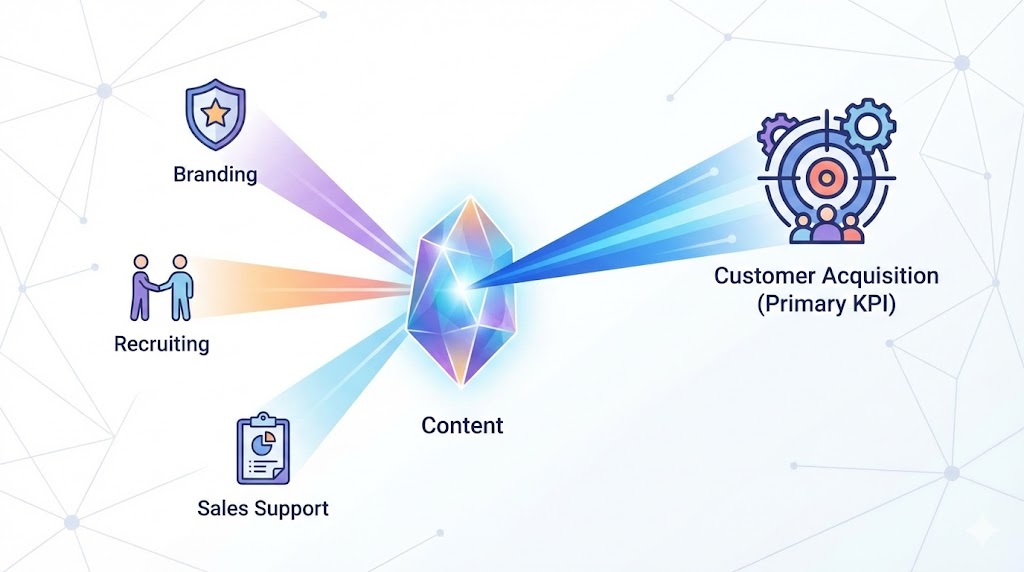

「コンテンツの目的は集客だけでいいのか?」

それとも「ブランディングや採用活動など、より広い意味での経営貢献まで含めるべきなのか?」

この問いは、一見すると些細な運用上の議論に見えますが、実はコンテンツマーケティングの本質を突くものです。

なぜなら、コンテンツが持つ価値は単なる「見込み客の流入」を超えて、企業のあらゆる活動に波及するからです。

本記事では、コンテンツの役割を「集客」と「それ以外」に分け、どこまでKPIに取り入れるべきかを整理します。

コンテンツの基本的な役割:集客

まず、コンテンツマーケティングが始まった背景を振り返りましょう。

- SEOのためのブログ記事

- SNSシェアを狙った記事や動画

- 資料DLによるリード獲得

いずれも「新しい見込み客を集める」ことが主目的でした。

つまり、**流入数・リード数・CPA(顧客獲得単価)**などが直接的なKPIになります。

この視点は今でも揺るぎません。企業がコンテンツに投資する以上、顧客獲得や売上につながる効果が最も測定しやすく、経営陣に説明しやすいからです。

集客以外の役割:ブランディング・採用・営業支援

しかし実際にコンテンツを運用していくと、「副次的に効いている効果」が見えてきます。

1. ブランディング

- 業界の知見を深く発信している企業は「専門性が高い」「信頼できる」と認識される

- 商品説明にとどまらず、業界課題や思想を語る記事が企業のイメージを形づくる

👉 これは直接的なリード数に現れなくても、中長期的に競合との差別化に効いてきます。

2. 採用

- 「どんな知識を持った人が働いているのか」がコンテンツから伝わる

- 技術ブログや事例記事は、求職者にとって魅力的な情報源

- 「この会社で働いたら成長できそう」と思わせる

👉 コンテンツは、求人広告よりも自然な形で「働く場の魅力」を伝えられる。

3. 営業支援

- 営業担当が顧客に送る資料として使える

- 製品説明に加え、業界課題を整理した記事は「導入前の教育素材」として活用できる

- 説明の属人性を減らし、営業効率を高める

👉 この視点では、コンテンツは単なる集客資産ではなく「営業活動の武器」になる。

KPIに取り入れるべきか否か

ここで本題です。

これらの「副次的な効果」を、コンテンツチームのKPIに組み込むべきなのでしょうか?

選択肢1:マーケティングKPIに限定する

- メリット

- 測定がシンプル(PV、CV数、リード数など)

- 集客効果に集中できる

- デメリット

- ブランディングや採用効果が無視され、評価されにくい

- 長期的に価値を発揮していても「数字に出ない」ことで予算が削られる可能性

選択肢2:ブランディング・採用も含める

- メリット

- コンテンツが持つ多面的な価値を正しく評価できる

- 組織内で「コンテンツ=マーケだけのもの」という認識を超えられる

- デメリット

- 指標化が難しい(ブランド好意度、採用応募数への寄与など)

- 評価が曖昧になり、責任の所在が不明確になる可能性

折衷案:一次KPIと二次KPI

筆者としては、KPIを「一次」と「二次」に分けるアプローチが現実的だと考えます。

- 一次KPI=マーケティングに直結する指標(流入数、CV数、リード獲得数)

- 二次KPI=副次的に貢献する指標(ブランド調査結果、採用応募経路、営業利用率)

この二層構造であれば、経営陣への説明もしやすく、現場もバランスを持って運用できます。

事例:二次的効果を活かした企業

技術ブログで採用を強化したIT企業

あるSaaS企業は、技術ブログをエンジニア採用の主要チャネルにしました。SEO的には競合記事に埋もれていましたが、応募者の多くが「御社の技術ブログを読んで応募しました」と言っていたのです。

👉 集客効果は限定的でも、採用KPIに直接効いた事例。

ホワイトペーパーを営業が活用した製造業

製造業のBtoB企業では、マーケチームが作成した「業界課題の整理資料」を営業がそのまま商談資料に使用。結果としてリード獲得数だけでなく商談成立率の向上につながりました。

実務での運用のポイント

-

目的を明示する

- 記事を作るときに「これはSEO狙い」「これは採用ブランディング狙い」と意図を明確にする

-

評価を分ける

- マーケティングチームのKPIはあくまで集客中心

- ただし、成果報告時に「副次的効果」も併せて提示する

-

組織横断で共有する

- 採用担当や営業担当と連携し、コンテンツの活用方法を共有

- KPIも「共通資産」として扱う

まとめ

- コンテンツマーケティングの主目的は「集客」であり、KPIもそこに置くのが基本

- ただし、現実的にはブランディング・採用・営業支援にも効果が波及する

- KPIを一次(集客中心)と二次(副次効果)に分けるのが現実的な解

結論として、**「集客以外の意義も持たせるべき」**です。

ただし、それをKPIの「一次指標」として扱うのではなく、副次的な成果を正しく可視化する工夫が必要です。

コンテンツは「集客マシーン」であると同時に、企業活動全体を支える「知識資産」でもあります。

その二面性をどう評価するかが、コンテンツチームを持続的に成長させる鍵となるでしょう。