製造業BtoBマーケティング立ち上げで避けるべき悪手 ― ツール幻想に陥らないために

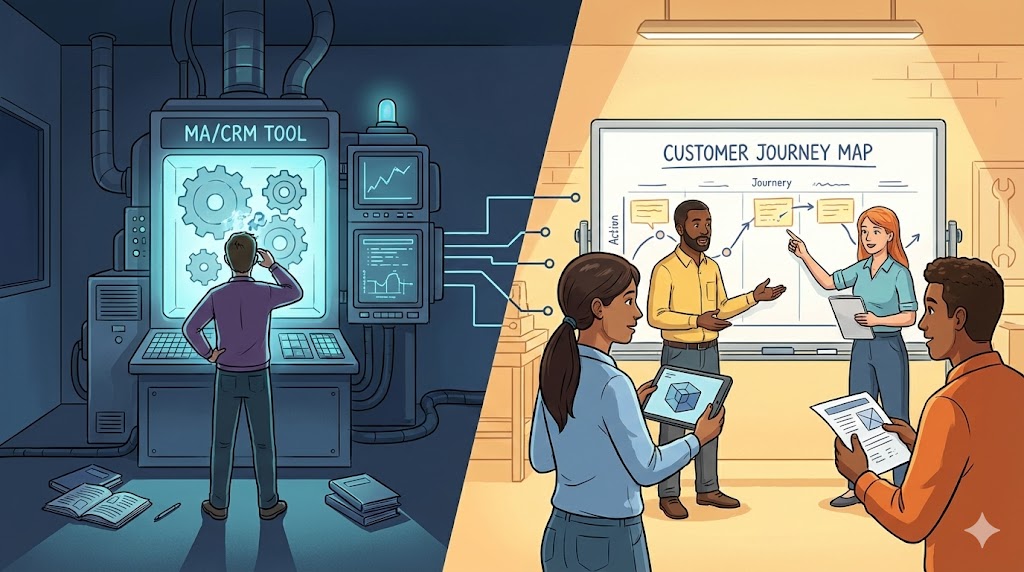

多くの製造業BtoB企業がマーケティングを立ち上げようとする際、最初に直面するのは「何をすればいいのか」という漠然とした不安だ。そのとき、目に飛び込んでくるのがMA(マーケティングオートメーション)やCRMといったツールである。

ベンダーはこう謳う。

- 「ツールを導入すれば自動的にリードを獲得できる」

- 「営業効率が劇的に改善する」

- 「売上が伸びる仕組みが手に入る」

しかし、これは幻想にすぎない。

ツールは確かに便利だが、土台がなければ何の効果も発揮しない。むしろ、導入コストや運用工数だけが膨らみ、現場が疲弊するリスクすらある。

本稿では、なぜツール依存が危険なのか、そして製造業BtoB企業が本当に取り組むべき立ち上げの順序について、5000字で徹底解説する。

第1章:ツール幻想が生まれる背景

1.1 成果を「外部化」したい心理

製造業企業は、長らく「製品中心」で成長してきた。営業活動も「人脈」や「訪問数」で成立していたため、マーケティングを体系化する経験が少ない。そのため、マーケティングを始めるとなると「難しいことはツールに任せたい」という心理が働きやすい。

1.2 ベンダーが撒く甘い言葉

ツール提供者は当然「導入すれば成果が出る」と宣伝する。

・ダッシュボードで成果が見える

・自動で顧客をスコアリング

・メールが勝手に送られる

これらは一部真実だが、前提となる戦略やプロセスがなければ無意味である。

1.3 「形から入る」安心感

経営陣に対して「最新のMAを導入しました」と報告すれば、それだけで進んでいるように見える。だがこれは、外形的な進捗感にすぎず、中身が伴わないケースが多い。

第2章:ツールを先行導入することの失敗パターン

2.1 データが空っぽ

MAを導入しても、コンテンツや顧客データがなければ動かない。メール配信のシナリオを作ろうにも、そもそも配信できるリードがいない。**「システムは立ち上がったが、中身がスカスカ」**という状態に陥る。

2.2 運用担当者の負担増大

ツールの運用には設計と管理が必要だ。顧客属性の整備、スコアリング基準の設定、メールシナリオの更新など、膨大な作業が発生する。専任担当者がいなければ、現場は疲弊する。

2.3 営業との分断

MAが導入されても、営業が活用できなければ意味がない。「マーケティングがリードを管理しているが、営業には共有されない」という状況になれば、組織の分断を生む。

第3章:本当に必要なのは「プロセスの共有」

3.1 カスタマージャーニーを描く

まずやるべきは、顧客が購買に至るまでのプロセスを可視化することである。

- 認知(どこで知るのか?展示会?Web?口コミ?)

- 興味(どんな情報を求めるのか?技術資料?動画?)

- 比較検討(競合と何を比較するのか?)

- 社内稟議(誰が決裁者か?)

- 購買(どのように契約に至るか?)

この流れを部門横断で合意形成することが最初のステップだ。

3.2 販売プロセスの明確化

営業現場では「どの段階で案件と呼ぶか」が曖昧なことが多い。

マーケティングと営業で「リード」「商談」「受注」の定義がバラバラでは、ツールを導入しても混乱が増えるだけだ。社内で共通言語を持つことが不可欠である。

3.3 施策と理屈の紐づけ

「なぜこの施策をやるのか」を説明できるかどうかが重要だ。例えば:

- ウェビナー → 認知から興味への移行を促すため

- ホワイトペーパー → 比較検討時に技術的な裏付けを提供するため

- 展示会 → 新規リードの母集団形成のため

このように、施策と購買プロセスを結びつける理屈を共有することで、初めて施策の有効性を評価できる。

第4章:なぜこのプロセスが「しんどい」のか?

4.1 部門間調整が大変

マーケティング、営業、開発、経営企画――部門ごとに顧客理解が異なる。合意形成には時間と労力がかかる。だからこそ多くの企業は「ツールで済ませたい」と考えるが、それが失敗の原因になる。

4.2 不確実性と向き合う覚悟

販売プロセスを可視化すれば「自社が弱い部分」が浮き彫りになる。展示会依存、顧客データの未整備、営業の属人化――見たくない現実に直面することになる。この不都合な真実から逃げると、成長は止まる。

4.3 成果がすぐに出ない

プロセスを整備しても、短期間で売上に直結するわけではない。だから「ツールに頼れば即効性があるのでは」と幻想を抱きやすい。しかし、それは回り道である。

第5章:ツールを活かすための正しい順序

5.1 土台を固める

- カスタマージャーニーを描く

- 営業とマーケティングの共通言語を作る

- 優先施策を決める(例:ウェビナー、展示会、3Dコンテンツ)

この3つをやって初めて、ツールの導入が意味を持つ。

5.2 小さな実験で回す

MAをいきなり全機能使う必要はない。

例えば「資料ダウンロード後にメールを1通送る」だけでも十分だ。小さく始め、運用に慣れてから拡張すればよい。

5.3 3Dを活用したクイックウィン

特に製造業においては、3Dコンテンツがツール以上の即効性を持つ。

- 3Dモデルで製品を直感的に理解させる

- バーチャル展示会で短期間に多くのリードを獲得する

- 動画+3Dで拡散力を高める

ツールよりもまず「顧客に伝わるコンテンツ」を整備するほうが早い成果につながる。

第6章:経営陣にどう説明するか?

6.1 「ツール=目的」ではないと伝える

経営陣にとって、ツール導入は進捗がわかりやすい。しかし「導入したのに成果が出ない」となれば信頼を失う。だからこそ、最初から**「ツールはあくまでプロセスを回すための手段」**と説明しておく必要がある。

6.2 成果指標を売上以外に置く

初期段階では、以下のような指標で報告するのが有効だ。

- 新規リード数

- 商談化率

- コンテンツ利用数

これらを積み上げて「売上への布石」として説明することで、投資継続の納得感を得られる。

結論:ツール幻想を捨て、プロセスを共有せよ

製造業BtoBマーケティングの立ち上げで最も避けるべきは、「ツールを入れれば自動的に成果が出る」という幻想に陥ることだ。

- MAもCRMも、それ自体に魔法はない

- 基本的な販売プロセスとカスタマージャーニーの共有が先

- ツールはその上に乗る「加速装置」にすぎない

- しんどい合意形成を避けてはいけない

そして、ツールに投資する前に、3Dやコンテンツを用いた顧客体験の改善に取り組むほうが、短期的成果を得やすい。

ツールは「最後に導入すべきもの」であり、最初の一歩は社内のプロセス共有と顧客理解の徹底である。これを飛ばしてはいけない。

ツール幻想を乗り越えた企業だけが、製造業BtoBマーケティングを本当に自走させることができるのだ。