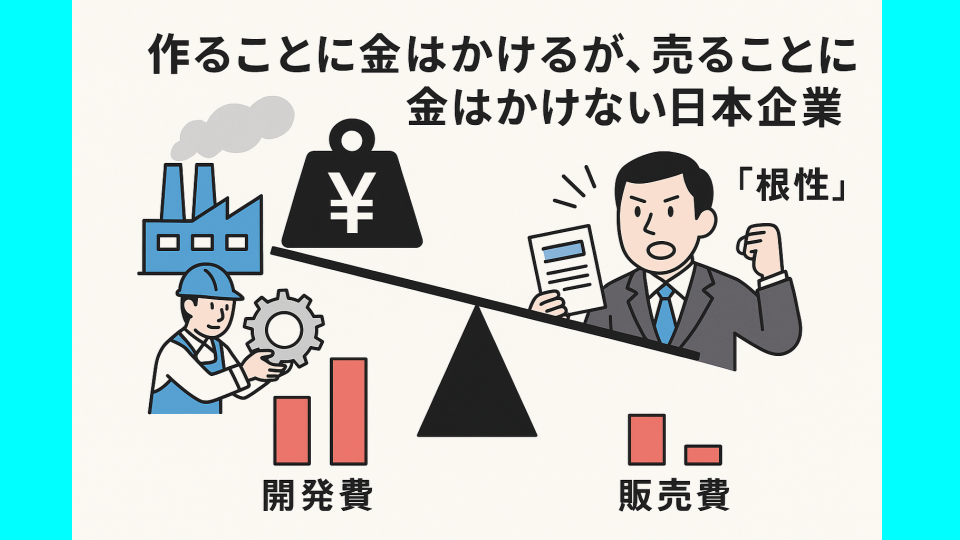

作ることに金はかけるが、売ることに金はかけない日本企業 ― 製造業BtoBの構造的課題と突破口

日本の製造業BtoB企業は、製品を作ることには投資を惜しまない。

新しい機械を導入し、工場を拡張し、品質保証の体制を強化する。これらは経営会議でも理解されやすく、社内の誰もが「必要だ」と納得できる。一方で、「売ること」に関してはどうか。

- マーケティング予算は極端に少ない

- 営業は「人の根性と訪問回数」でカバーする文化

- デジタル施策や広告に投資すると「無駄遣い」とみなされる

この構図は珍しいものではない。多くの企業で、開発費用と販売費用のバランスが崩れている。その結果、せっかく優れた製品を生み出しても、市場で十分に浸透せず、海外企業に先を越されるケースすらある。

本稿では、この背景にある構造的な要因を明らかにし、製造業BtoBが「売ること」に本気で投資するための考え方を探る。

第1章:作ることは「見える投資」、売ることは「見えにくい投資」

1.1 製造業は「ハード」が中心

製造業の多くは、モノづくりを中心とした事業モデルで動いている。

新しい製造ラインを導入すれば、翌日から目に見える成果が出る。工場の生産能力が増え、納期短縮や品質安定につながる。経営層にとって、この投資はROIが比較的明確であり、投資判断がしやすい。

1.2 売ることは成果が曖昧

一方で、マーケティングや広告はどうだろうか。

展示会に出展しても「その後の売上につながったのか」は測定が難しい。Web広告を出しても「本当に受注につながったのか」が議論になる。

この「不確実性」が、日本企業においてマーケティング投資を敬遠させる最大の理由である。見える投資と見えない投資の差が、資金配分の偏りを生んでいるのだ。

第2章:売ることが「根性論」になる理由

2.1 営業=数で勝負という文化

製造業の営業部門では、長らく「訪問件数を増やす」「カタログを配布する」「足で稼ぐ」が基本とされてきた。これは、高度経済成長期の需要増加に支えられてきた有効な手法でもある。しかし、需要が成熟した現代においては、効率性の低いアプローチになりつつある。

2.2 成果が個人に依存しやすい

営業活動が属人的になりやすいのも問題である。

トップ営業マンは経験と人脈で成果を出すが、それは再現性が低い。マーケティング投資を行わない企業では、「売れる仕組み」が育たず、個人のスキルや根性に依存する構造が強まる。

2.3 社内理解の壁

さらに、マーケティング予算を増やそうとしても、社内での理解が得にくい。開発や製造部門に比べ、売ることのコスト構造は可視化されにくいためだ。結果として、「気合と根性でなんとかしろ」という精神論が根強く残ってしまう。

第3章:海外との比較 ― 売ることに金をかける企業文化

欧米の製造業を見ると、「売ること」に対する投資スタンスが大きく異なる。

特にアメリカ企業は、売上を伸ばすためにマーケティング費用を戦略的に積み増す。広告宣伝費が研究開発費を上回る企業も少なくない。

- 欧米:市場シェアを取るための投資=マーケティング

- 日本:製品を改善するための投資=開発

この違いが、グローバル市場におけるシェアの差として現れている。

例えば、同じ技術水準であっても、顧客への認知獲得に成功した企業が市場を制する。その背景には「売ることを科学する姿勢」がある。

第4章:日本の製造業BtoBが変わるために必要な視点

4.1 「売る仕組み」への投資を正当化する

マーケティング投資を「費用」ではなく「資産形成」と捉える必要がある。

リード獲得、顧客ナーチャリング、営業支援コンテンツの整備などは、一度仕組み化すれば再現性のある売上基盤となる。

ROIの算出も工夫すれば可能だ。例えば:

- 展示会で獲得したリード → 商談化率 → 受注率 → 売上

- Web広告のクリック → ホワイトペーパーDL → 商談 → 受注

このように数値で説明できるストーリーを用意すれば、社内での納得感も高まりやすい。

4.2 営業とマーケティングの連携

営業部門とマーケティング部門が分断している企業は多い。

しかし、顧客体験は一貫しているべきだ。マーケティングが集めたリード情報を営業が活用し、営業からの顧客フィードバックをマーケティングが施策に反映する。これがデマンドジェネレーションの基本サイクルである。

4.3 「顧客から逆算する」発想

最も重要なのは、顧客の購買プロセスに立脚して売る仕組みを設計することだ。

技術や製品を中心に考えるのではなく、「顧客はどんな課題を解決したいのか」「どんな情報を求めているのか」を出発点にする。この視点がないと、いくら根性で営業しても成果は伸びない。

第5章:突破口としてのデジタル活用

5.1 データドリブンな営業・マーケティング

現在は、顧客の行動データを可視化できるツールが数多く存在する。

Webサイトのアクセス解析、MA(マーケティングオートメーション)、SFA(営業支援システム)を連携すれば、誰が、どの情報に興味を持っているかを把握できる。

これにより、営業は根性論ではなく「確度の高い見込み顧客」に集中できるようになる。

5.2 コンテンツマーケティングの可能性

製造業BtoBにおいては、顧客が購買を決定するまでに大量の情報収集を行う。

そのため、技術解説記事、事例紹介、ホワイトペーパー、ウェビナーといったコンテンツが重要になる。これらを体系的に整備し、顧客に届ける仕組みを作ることが、売るための投資となる。

5.3 展示会から「バーチャル展示会」へ

リアル展示会は依然として重要だが、近年はバーチャル展示会やオンラインセミナーが補完的に活用されている。物理的な制約が少なく、リード情報をデジタルで管理しやすいため、ROIの可視化にもつながる。

結論:売ることに金をかける企業へ

製造業BtoBにおける最大の課題は、作ることには資金を惜しまないが、売ることには投資を避ける構造にある。

その背景には「見える投資」と「見えない投資」の違い、そして根性論文化が横たわっている。

だが、時代は変わった。

顧客の購買行動はデジタルシフトし、競合はグローバルに広がっている。売ることへの投資を後回しにする企業は、どれほど優れた製品を作っても市場で埋もれてしまう。

これからの製造業に必要なのは、「売る仕組み」への戦略的投資である。

マーケティングを費用ではなく資産と捉え、営業を根性論から解放する。その第一歩を踏み出せるかどうかが、日本企業の競争力を左右するだろう。